IHK-Energiewende-Barometer 2025

Das IHK-Energiewende-Barometer ist das Ergebnis einer Online-Unternehmensbefragung, die jährlich von der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) und den Industrie- und Handelskammern durchgeführt wird. Ziel dieser Befragung ist es, die Umsetzung und den Fortschritt der Energiewende aus Unternehmenssicht zu bewerten und mögliche Defizite zu identifizieren. Im Energiewende-Barometer bewerten die Unternehmen die Auswirkungen der Energiewende auf die eigene Wettbewerbsfähigkeit.

Die Ergebnisse für das Jahr 2025 liegen nun vor. Die Grundlage der diesjährigen Auswertung bilden 3.600 eingegangene Antworten von Unternehmen, die sich auf die Wirtschaftszweige Industrie (23 Prozent), Bauwirtschaft (6 Prozent), Handel (15 Prozent) und Dienstleistungen (56 Prozent) verteilen.

Fazit 2025: Energiewende im Standby – Skepsis statt Aufbruch

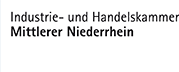

Das Ergebnis der diesjährigen Befragung zeigt, dass sich die Stimmung in der gesamten Wirtschaft gegenüber vergangenen Jahr leicht verbessert hat. Ein Blick auf die Branchen macht allerdings klar, dass jeder zweite Industriebetrieb die Auswirkungen der Energiewende auf die Wettbewerbsfähigkeit weiterhin negativ bis sehr negativ einschätzt. Insgesamt beurteilt rund ein Drittel (36 Prozent) der Unternehmen die Energiewende negativ bis sehr negativ. Knapp ein Viertel (24 Prozent) beurteilt die Auswirkungen positiv. Im Saldo ergibt sich auf einer Skala von minus 100 („sehr negativ“) bis plus 100 („sehr positiv“) ein Barometerwert von minus 8,3. Im Vorjahr lag der Wert noch bei minus 19,8.

Faktoren für dieses Ergebnis sind allgemein Skepsis und Verunsicherung in Bezug auf die Energiewende sowie die überbordende Bürokratie.

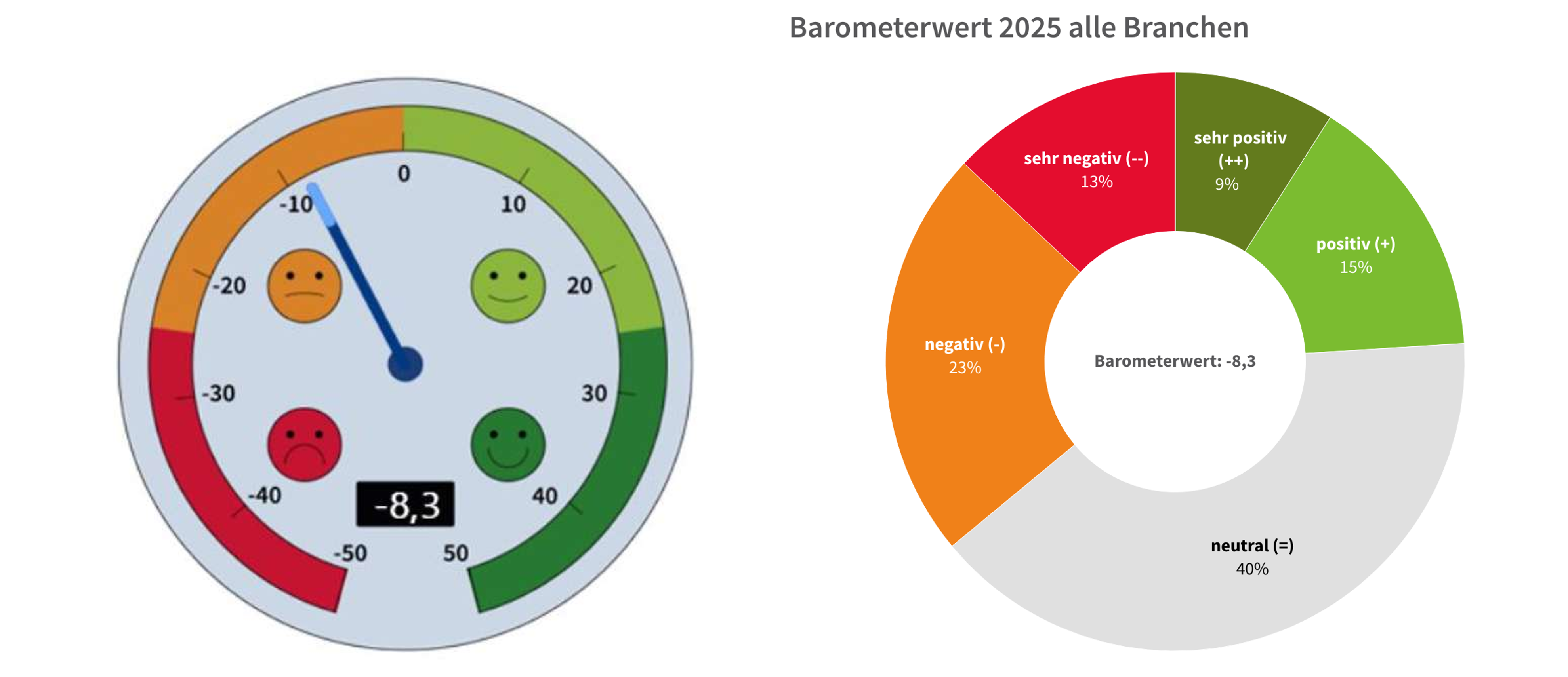

Hinzukommen die weiterhin hohen Energiepreise, die dazu führen, dass die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber dem Vorjahr weiter um zwei Prozent abnimmt.

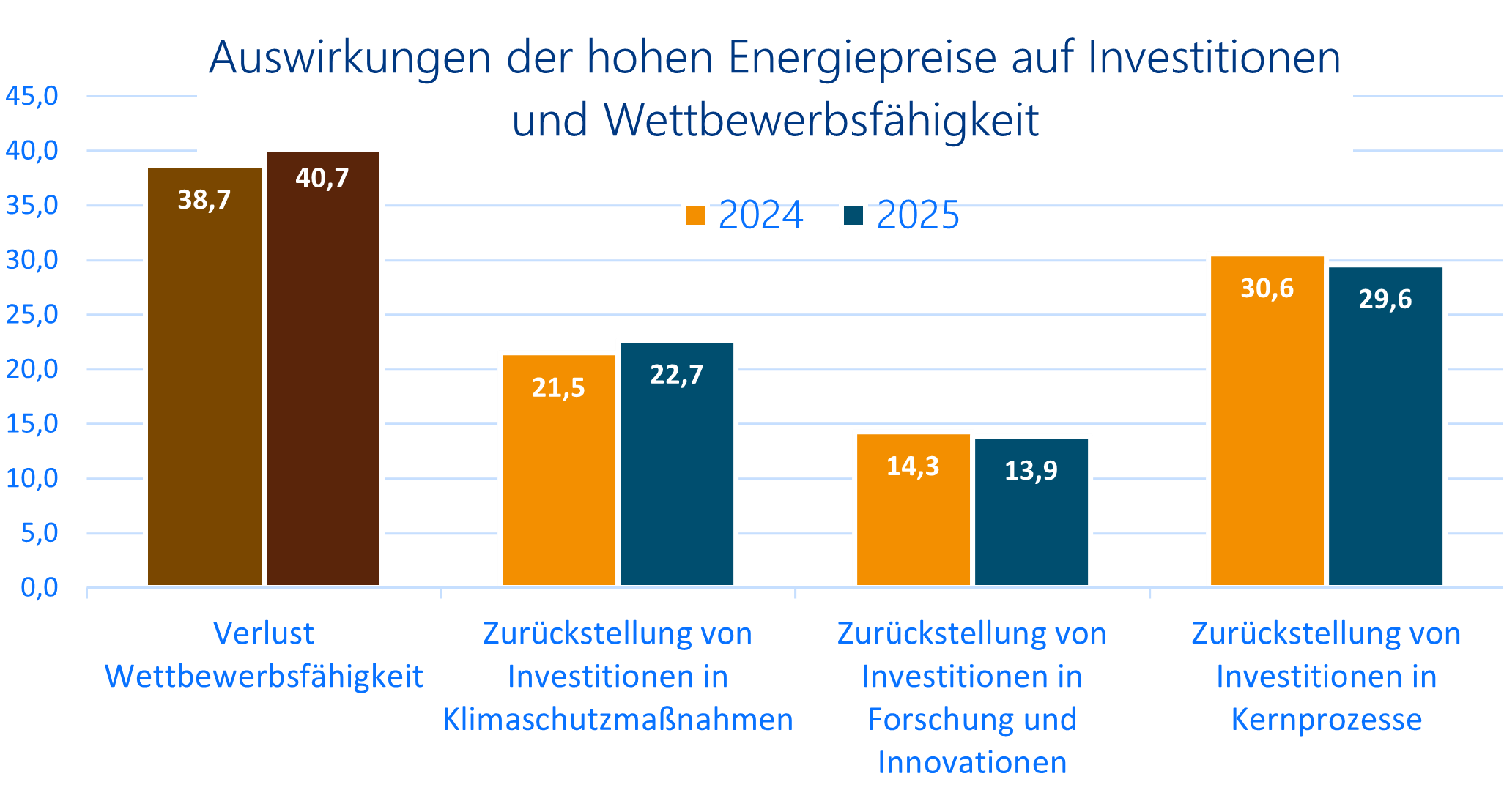

In der Industrie sind die Auswirkungen noch stärker spürbar. 63 Prozent der Unternehmen sehen sich in ihrer Wettbewerbsfähigkeit aufgrund der Energiepreise eingeschränkt.

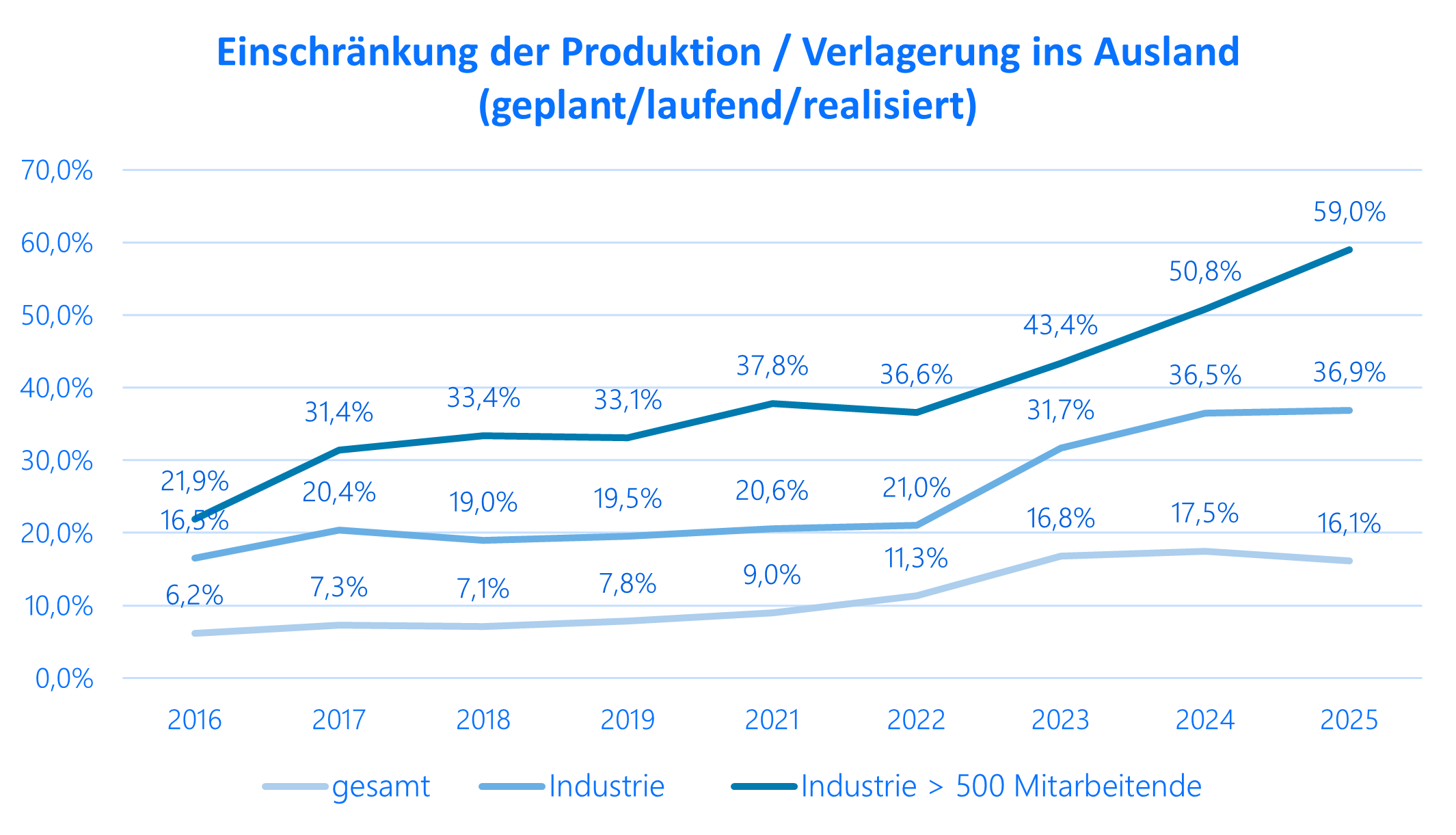

Dies führt dazu, dass der Standort erodiert und die Deindustrialisierung voranschreitet. Insbesondere bei den großen Industriebetrieben mit über 500 Mitarbeitenden nehmen die geplanten, laufenden und realisierten Produktionsverlagerungen ins Ausland weiter zu.

Trotz großer Skepsis gegenüber dem aktuellen Verlauf der Energiewende zeigt die Befragung aber auch, dass die Mehrheit der Betriebe grundsätzlich zu dem Ziel steht, klimaneutral zu werden. So setzen sich 89 Prozent der Unternehmen und damit die ganz überwiegende Mehrheit ein eigenes Ziel in Bezug auf die Klimaneutralität bis spätestens 2045. Viele von ihnen wollen sogar früher klimaneutral werden: 43 Prozent der Betriebe planen dies schon bis zum Jahr 2040, 26 Prozent sogar bis zum Jahr 2030. 6 Prozent der Teilnehmenden gaben an, bereits klimaneutral zu sein.

Als größtes Hemmnis auf dem Weg zur Klimaneutralität sehen die meisten Unternehmen die ausufernde Bürokratie, gefolgt von unzureichenden Informationen und fehlender Planungssicherheit. Als weitere große Hürde werden lange Genehmigungsverfahren sowie fehlende Infrastruktur wahrgenommen.

Empfehlungen der Wirtschaft an die Politik für eine erfolgreiche Energiewende

- Niedrige Strompreise

82 Prozent der Unternehmen fordern, dass die Steuern und Abgabe auf den Strompreis weiter gesenkt werden sollten. - Eigenversorgung und PPAs: Mehr Markt und mehr Unterstützung

81 Prozent der Unternehmen fordern, die Rahmenbedingungen für Eigenversorgung und Direktlieferverträge (PPAs) zu verbessern. - Energienutzung: Weniger Regulierung, mehr Flexibilität

77 Prozent der Unternehmen fordern, dass Wirtschaftlichkeit, Freiwilligkeit und Technologieoffenheit die Leitprinzipien für Energieeffizienz sein sollten. - Die Transformation braucht eine verlässliche Infrastruktur

72 Prozent der Unternehmen fordern, dass die Versorgungssicherheit eine höhere Priorität haben sollte, um Engpässen bei Übertragungs- und Verteilnetzen vorzubeugen. - Klimaneutralität geht nur mit Technologieoffenheit

Gut die Hälfte der Unternehmen fordern, dass CO2-Abscheidung, -Transport und -Nutzung bzw. -Speicherung möglich gemacht werden müssen. - Wasserstoff braucht Realismus

45 Prozent der Unternehmen fordern, dass der Zugang zu Wasserstoff als Energieträger für Unternehmen aller Branchen und in allen Regionen planungssicher hergestellt werden sollte. Die Zustimmung zu einem Zugang zu Wasserstoff für alle und überall nimmt im Zeitverlauf ab. Dies liegt an einer steigenden Unsicherheit. Noch immer fehlt es an Klarheit über den zeitlichen und regionalen Ausbau der Infrastruktur. Auch die hohen Kosten und die ungewisse Wettbewerbsfähigkeit von Wasserstoff sowie offene Fragen rund um Zertifizierung und Abnahmeverträge lassen Unternehmen zögern. - Grüne Leitmärkte: Chancen nutzen, Risiken kennen

Ein Viertel der Unternehmen fordert eine Einführung von grünen Leitmärkten, um klimafreundliche Technologie marktfähig zu machen, auch wenn dafür zusätzliche Vergabekriterien, Nutzungs- oder Beimischungsquoten notwendig werden. Ein Drittel der Unternehmen steht dieser Forderung skeptisch gegenüber. - Emissionshandel darf die Wirtschaft nicht abwürgen

Ein weiterer Ausbau des Emissionshandels, verbunden mit Preissteigerungen im nationalen und europäischen Emissionshandel, wird lediglich von einem Drittel der Unternehmen gefordert. 40 Prozent lehnen diese Forderung ab, insbesondere aufgrund des Carbon-Leakage-Risikos, welches besteht, wenn Deutschland und Europa beim Klimaschutz sehr viel schneller vorangehen als andere Wirtschaftsräume.

Ergebnisse der NRW-Auswertung

Mehr als 700 Unternehmen aus NRW haben am diesjährigen Energiewendebarometer teilgenommen. Die Kernergebnisse der regionalen Auswertung sehen Sie hier:

- 20 Prozent der Unternehmen sehen positive Auswirkungen der Energiewende auf die eigene Wettbewerbsfähigkeit. 37 Prozent (Industrie: 58 Prozent) sehen negative Auswirkungen. Die Energiewende wird in NRW somit kritischer gesehen als im Bund.

- Die hohen Energiepreise haben dramatische Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit und die Investitionen.

- 41 Prozent der Unternehmen bangen aufgrund hoher Energiepreise um ihre Wettbewerbsfähigkeit.

- 28,8 Prozent verschieben Investitionen in Kernprozesse.

- 12,1 Prozent verschieben Investitionen in Forschung und Innovation.

- 23,1 Prozent verschieben Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen.

- Bürokratie (68,5 Prozent) und fehlende Planungssicherheit (60,2 Prozent) sind für NRW-Unternehmen die größten Transformationshindernisse.

- 37 Prozent der Industrieunternehmen planen Produktionsverlagerungen ins Ausland oder Produktionseinschränkungen oder haben diese bereits realisiert. Bei den Industrieunternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitenden sind es sogar 50 Prozent.

- 88,5 Prozent der Unternehmen haben trotz schwieriger Rahmenbedingungen das Ziel, klimaneutral zu werden.

Das Energiewende-Barometer 2025 finden Sie im Download-Bereich.